【向身边的榜样学习】只有荒凉的沙漠,没有荒凉的人生——记中科院新疆生态与地理研究所副研究员张波

发布日期

张波,民盟中国科学院新疆分院支部盟员,民盟新疆科技工作委员会委员。现就职于中国科学院新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点实验室,新疆策勒荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站,副研究员。

新疆策勒荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站(以下简称策勒站)地处塔里木盆地南缘,北临我国最大的沙漠-塔克拉玛干沙漠,这里平均年降水不超过100毫米,而平均蒸发量却高达2500毫米,气候干旱。处于塔克拉玛干沙漠南缘的策勒县城,曾经因为风沙危害而三次搬迁,央视纪录片形象的称为“风吹城跑策勒县”。

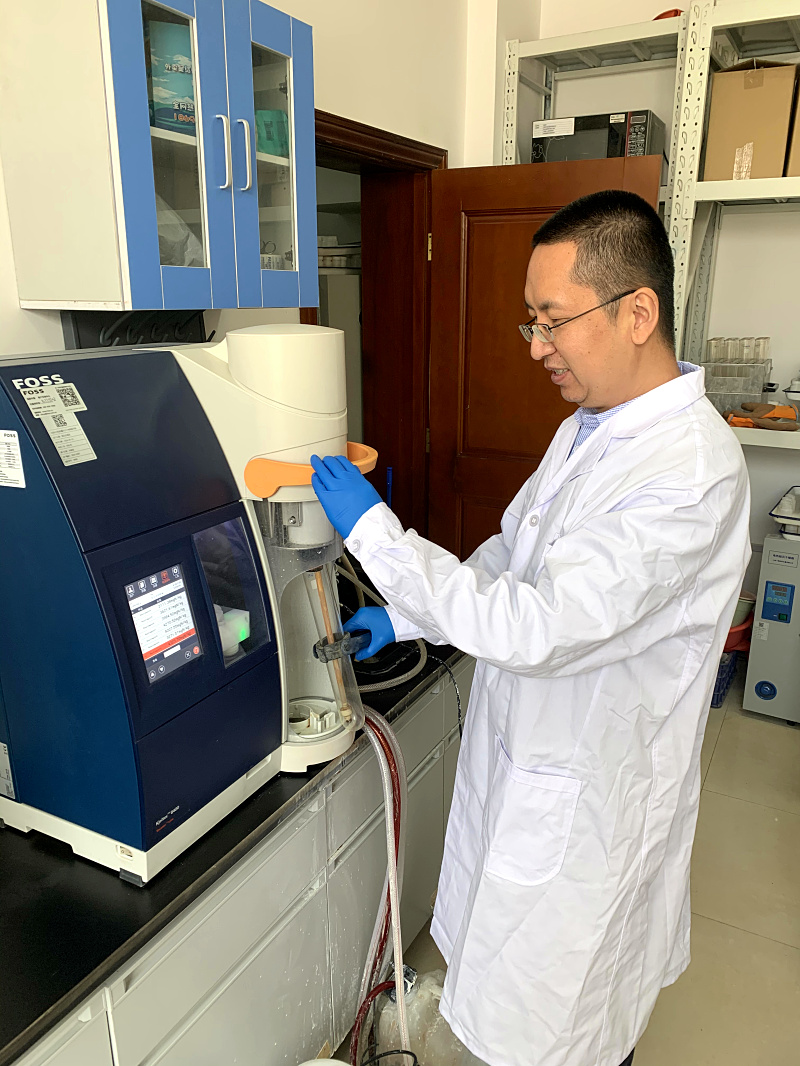

每年的四月到五月,是策勒沙尘天气最为严重的季节,而中科院新疆生地所策勒国家站的张波副研究员,在这个时间点都会出现在策勒国家站,开启每年的科研工作。张波副研究员的科研工作主要分为三个部分。一是定时监测荒漠土壤水分和荒漠植被的生长状况,同时监测策勒的沙尘天气情况,及时向国家林草局报送相关信息,方便国家林草局掌握策勒最新的沙尘天气及植物和土壤数据。二是对在策勒国家站的全球变化长期联网试验样地进行试验处理。全球变化长期联网试验通过与国内外相关科研单位开展统一的长期联网实验,研究全球变化背景下氮磷养分沉降、降雨变化、围封处理等对荒漠草地生态系统群落结构、物种多样性、植物生产力和植物养分利用策略的影响,为荒漠植物在全球变化情景下的生长趋势提供科学依据,服务于我国的荒漠化防治和生态恢复。第三是执行国家重点研发计划专题“塔里木盆地防护林体系生态质量与防沙治沙功能精准提升的近自然营建技术研究与示范”,评估塔里木盆地典型风沙区防风固沙林体系生态质量现状,研发抗逆性强、水资源高效利用的退化防风固沙体系功能性修复和适应性抚育技术,建立不同生境类型的防风固沙体系结构优化模式,助力塔里木盆地防护林的生态质量和防护效益的提升。

扎根策勒国家站十余年,张波副研究员始终工作在野外一线,面对恶劣的环境和复杂的情况,不畏艰难险阻,坚持探索荒漠植被的生理生态机制,以扎实的科研技能和严谨的科学精神,取得了系列研究成果。先后他先后入选中国科学院青年创新促进会、新疆天山英才、新疆青少年科普教育专家,担任国际期刊Frontiers in Plant Science副主编和Heliyon编委及中科院新疆生地所青促会小组秘书长。主持国家重点研发计划专题、国家自然科学基金等项目7项。发表SCI/CSCD论文70余篇,获得国家发明专利5项,国际发明专利3项,软件登记18项。荣获中国科学院地奥奖学金和新疆维吾尔自治区优秀硕士论文。

此外,张波副研究员还积极参与科技扶贫项目,依托中科院科技服务网络计划项目,作为项目第二负责人,在墨玉县加汗巴格乡墨玉河沿岸的水稻产地,建立了水稻高产示范区1665亩。经和田地区农业技术推广中心认定,项目实施的墨玉县恰瓦格村、巴西恰瓦格村、依希克拉村、墩阿热希村水稻高产田平均亩产720.93公斤,与项目实施前的平均亩产489公斤/亩相比,增产50.19%,增收100余万元。三年内村民合计增收149.85万元。个人先后被《新华网》、《科技日报》和《经济日报》等媒体报道。

策勒国家站的老站长雷加强研究员常说的一句话是“只有荒凉的沙漠,没有荒凉的人生”。塔克拉玛干沙漠虽然风沙肆虐,寸草不生,但相信随着一代代科研人的不断努力,最终我们将实现人与自然、人与沙漠和谐相处,“风吹城跑策勒县”的故事将不再发生。